“O mal da Delfina” Guilherme Braga – 1869

Literatura

Canavial de varapaus

De uma ocasião, estando na Nazaré, fui ao teatro: um bonito teatrinho, de duas ordens, de camarotes, plateia, e galeria para o povo. Estava a sala cheia; era pelo tempo das festas; cada espectador tinha um varapau enorme, a que se encostava, varapau que o não desamparava nunca, que ele de manhã, na igreja, encostara à parede: nalguma sala, onde fora, colocara atrás da porta, com o boné em cima: e no teatro guardara consigo, conservando-o na mão, por forma que, quando subiu o pano viam-se mais os varapaus do que os espectadores, e os atores pareciam estar representando … a um canavial;

“Apontamentos de um folhetinista”, Júlio César Machado – 1878

Brás Garcia de Mascarenhas

Em 1922, António de Vasconcelos, coloca o personagem histórico Brás Garcia de Mascarenhas(~1640), a ser auxiliado por valentes jogadores de pau. Os mesmos jogadores de pau do tempo de António de Vasconcellos, que pela descrição do texto os deve ter visto e conhecido no seu tempo, como bravos varredores de feiras. Para o autor, neste “estudo de investigação histórica”, pareceu-lhe razoável inserir jogadores de pau cerca de três séculos antes, num tempo e local onde esta prática faria o mesmo sentido que ainda tinha no inicio do século XX.

(Brás Garcia de Mascarenhas)

Chega o dia indicado para a posse e banquete do intruso prior de Travanca.

Brás Garcia, acompanhado de alguns amigos armados com as suas espadas, e provavelmente levando consigo alguns criados, bons jogadores de pau, munidos de cacetes, constituindo todos uma pequena guerrilha de muy poucas pessoas, saem muito em segredo de Avô pela madrugada, e percorrem, com as devidas reservas e cautelas, os trinta e tantos quilómetros que, pelos caminhos velhos, medeiam entre Avô e Travanca. Teem o cuidado de se desviar dos povoados e de evitar que sejam vistos. Chegados a Travanca, cortam a direito em direcção à igreja, sem serem avistados da povoação, e surgem inesperadamente junto do presbitério, ao pé da carvalha que descrevemos.

O acto da posse litúrgica havia de realizar-se pela tarde, depois do banquete, e este encontrava-se no seu auge. Aos ouvidos de Brás e dos companheiros chegavam as manifestações da ruidosa alegria dos convivas, e facilmente se notava que eram em número muitíssimo maior do que os que constituíam a guerrilha. Ouvia-se alem disso o vozear da gente do povo e da criadagem, que do outro lado da casa, no páteo da residência e no contíguo adro fronteiro ao templo, enquanto esperavam pela festa da igreja, com seus folgares ruidosos iam fazendo coro aos vivas e brindes que partiam da sala de jantar.

Torna-se pois complicado o caso. Acometer toda essa gente, embora de surpresa, seria um acto de louca temeridade.

Mas era tarde para hesitações, e Brás não era homem que recuasse. Não espera por mais.

Como um furacão entram todos pela porta dentro, e de espada em punho uns, outros de cacetes erguidos, caem sobre os convivas espadeirando-os e contundindo-os. Alguns conseguem saltar pelas janelas e pôr-se em fuga ; outros resistem, mas debalde. Uma confusão medonha, um motim infernal. Pelo chão, por baixo da mesa, rolam corpos feridos gravemente, jazem outros sem movimento.

Alguns dos convivas haviam-se escapado do presbitério para a que dá acesso por esta banda ao páteo da residência prioral. Esta fica por trás da carvalha ; e lá ao fundo, na extremidade da direita, descortina-se o telhado e parede da igreja, onde supuseram encontrar asilo inviolável. Faliu-lhes o cálculo. Ali mesmo foram feridos e espancados, ficando assim poluída a casa do Senhor, que ipso facto se tornou inapta para a celebração dos actos cultuais. Esta a explicação que tem o caso de encontrar-mos nos últimos meses de 1640 fechada ao culto a igreja paroquial de Travanca, e os ofícios divinos, que nela deviam realizar-se, a serem celebrados na igreja de Farinha-Podre, hoje S. Pedro de Alva.

Quando toda a resistência dentro de casa tinha acabado, os agressores descera ao páteo, para dali e do adro varrerem a populaça e criadagem. Então é que iam mostrar a sua valentia e a sua agilidade e perícia no jogo do pau os caceteiros do rancho, que levariam deante de si centenas de pessoas que lá estivessem. Mas quê ? Não encontraram ninguém. O pavor tinha-se apoderado de toda essa gente. Apenas ouviram os primeiros gritos de sobresalto e dor, acompanhados do tenir de ferros na sala de jantar, apenas viram os primeiros fugitivos saltarem das janelas e pôr-se ao fresco numa carreira desordenada, um pavor colectivo se apoderou deles, e, não esperando o próximo momento de entrarem em função, deixaram o adro e o páteo desertos, num abrir e fechar de olhos.

____________

“Brás Garcia Mascarenhas; estudo de investigação histórica” – António Garcia Ribeiro de Vasconcelos – 1922

O Ti’ Manel dos Arcos

Ali se juntavam os jornalistas, vendedores, delegados de propaganda médica e outros viajantes, atrás duma cataplana de amêijoas, duma caldeirada, ou dos petiscos de ocasião de que o “chefe Fernando” era artífice experimentado e reconhecido.

Depois do jantar que quase sempre descaía em ceia, passava-se no armazém do Ti’Manel dos Arcos que ocupava os baixos de duas ou três casas, no bairro antigo de Faro, a poucos metros da tasca do Ti’Jaquim das Iscas.

Faziam-se as compras de amêndoas, figos secos, mel e medronheira – simples, da serra do Caldeirão, ou com mel, de um qualquer armazenista de Loulé –.

O Ti’Manel propagandeava a mercadoria e ia servindo rodadas, aos circunstantes e, sempre que reconhecia alguma cara nova no grupo, procedia ao ritual da iniciação do neófito.

Se o novato respondia, a contento do Ti’Manel, a despesa era por conta da casa; se não passava no exame, preparava vinte ou trinta escudos e recebia a alforria.

As perguntas eram sempre as mesmas: Qual é a toalha do mel? O que quer dizer uma pistola sobre um saco de cimento? O que é que pode ser mais burro que um burro?

As respostas, muitos simples: A água; cimento armado e, mais burro que um burro, só outro burro, não importa de que espécie.

O Ti’Manel fazia sempre a festa; ou por ter encontrado alguém com finos dotes, ou por conseguir ensinar alguma coisa. E, talvez, porque encaixava mais uns escudos, ainda que, muitas vezes, os iniciados já fossem prevenidos e passassem no teste.

Para aquele montanheiro, que conhecia a serra tão bem como as suas mãos, nunca se acabavam as histórias.

É claro que todas elas envolviam o macho “judas”, o cão “farrusco” e o dono dos dois, que, em caso de aperto, faziam o que tinham a fazer.

Somos um grupo de comandos, onde ninguém falha e, até hoje, há-de aparecer o primeiro que nos venha pôr cuspinho no nariz.

Depois, em tom de protagonista: Olhem, meus amigos, mentiroso sou eu, mas na hora de falar verdade também sei fazê-lo: Então vamos lá a ver se consigo contar-vos um caso que se passou ali para as bandas de Salir, quase às vistas de Loulé:

Tinha comprado umas arrobas de amêndoa, dois cantaritos de mel e uma meia alcofa de figos secos a um parente de Alte.

O judas vinha ajoujado debaixo dos alforges e o farrusco toscava, na frente, a limpeza do caminho.

Por trás duma curva, sai-me um marafado da sombra duma alfarrobeira e, logo adiante estavam mais dois, sentados na beira do caminho, com ar de poucos amigos.

O da alfarrobeira, com falas mansas, disse-me: olá, tiozinho!… Então o que leva aí para nós?… A vida tem corrido mal e temos precisão de qualquer coisa!…

E, por azar dele, foi-se chegando ao alcance do farrusco, mostrando a faca com que cortava um bocadito de pau, enquanto um outro, de boina, se aproximava da traseira do macho.

Um assobio e já o “farrusco” filava o braço do chefe, deitando-o a terra.

Um coice do “judas” e o segundo ficava com um joelho desmanchado.

Quanto ao terceiro, pernas para que te quero e sumiu-se pelo mato dentro, seguido pelo chefe que conseguiu soltar-se do farrusco, deixando-lhe, nos dentes, um bocado da manga do gibão.

O do joelho avariado lá ficou a gemer e nós os três, seguimos caminho.

É que cá no nosso grupo, cada um tem as suas manias: o farrusco fica como louco logo que vê facas e onde põe a boca é seu; o judas acha que a menos de um metro da sua traseira só se chega o dono e coice que acerte é para partir. Se o inimigo vier de frente, cada dentada sua traz bocado.

Eu, coordeno as operações, ponho a fusca de sobreaviso no bolso e, com um pau na mão, faço bem a minha parte.

Ainda está para nascer o malandro que nos faça frente, ainda que venha à falsa fé.

Aliás, o merecimento dos nossos valores tem fama por toda a Serra e tem-nos aberto muitos caminhos por todo esse Caldeirão.

O mancanha

Para guardar o gado, ir à missa e outras coisas que não agradavam à rapaziada, o mais pequeno alinhava à frente; para ir a qualquer lado, estrear uma camisita, ou receber fosse o que fosse, lá estava o pequenito no fim da fila.

O “Fredito” tinha os olhos mais claros que os irmãos, a cabeça, anormalmente grande e fazia quase tudo, com a mão esquerda. Dali vieram as variadíssimas alcunhas que, antes, durante e depois da escola, acabaram por não o incomodar: cabeçudo, olho-de-gato, canhoto, lince, miau, carolas, mancanha – de mão canha, canhota, esquerda –. A que havia de melhor lhe assentar e todos lhe aplicavam.

Guardava o gado com muita habilidade e pedra atirada por aquela mão esquerda, fazia estragos no alvo a que fosse destinada. As ovelhas e as chibas conheciam as pedradas do “Fredito” e as mordidelas do “farrusco” que respondia, solicitamente, ao assobio e à voz do dono.

Na escola, não foi além da segunda classe; apesar de não se revelar um barra, não lhe foi dado tempo para se mostrar – os mais velhos já trabalhavam fora e o “Fredito” tinha de ajudar na casa, levar o almoço e o jantar, guardar o gado e ir fazer os recados, não sobrando tempo para ir à escola –. Mais tarde aprenderia um ofício, dizia o pai.

Nos “balhos”e nos descantes, andava de grupo em grupo, sem se integrar, e, por norma, junto dos homens mais velhos. Nunca aprendeu a balhar.

Na taberna, eram-lhe reconhecidas aptidões especiais para o jogo do “burro” e para a “bêlha”; já nos jogos de cartas não passava de bom perdedor.

Tanto o “burro” como a “bêlha” eram jogos de arremesso de vinténs e malhas, respectivamente, pelo que a sua mão esquerda se revelava, assustadoramente, certeira. Todos queriam ser seus parceiros.

A armar aos pássaros, a descobrir ninhos, a localizar a melhor novidade de fruta e a achar uma estrema, não havia quem lhe passasse a perna.

Conhecia todo o gado do povo e quando voltava com o pequeno rebanho que abria todos os dias, encortelhava todas as reses sem se enganar.

Nas sortes ficou livre: disse, directa e desabridamente, ao sargento que os pais precisavam dele, que ainda tinha dois irmãos a servir – um em Elvas e outro em Abrantes – e já outros quatro tinham sido soldados. Ele, que não sabia ler nem escrever, não devia ser preciso, lá na tropa.

Ainda aprendeu o ofício de sapateiro e daí derivou para albardeiro; porém, as suas exigências não eram grandes e ganhando a vida sem se esforçar muito, nunca foi longe na arte.

No ano que foi à ceifa, não passou de moço aguadeiro e não ficou muito entusiasmado para voltar – era trabalho violento de mais, dizia ele.

Ainda estou a ver o Alfredo, que nunca casou, já na casa dos cinquenta, quando eu era garoto, a narrar e representar os quadros da batalha campal, travada à saída de Santa Clara, noite fora, à margem do arraial das festas de Alcaravela:

“O meu Manel, tem a mania que é teso! E é. O meu João, não se lhe fica atrás. O Chico e o Pedro, são do melhor, no jogo do pau.

Vai daí, o Manel, com a cabeça grande e a barriga cheia de vinho, prega uma cacheirada no Tonho das Lercas, que foi logo a terra. Os galhibanos da Presa, sacaram dos paus e foram para o Manel, que já fazia costas com os outros três irmãos.

A primeira cacetada do Chico pôs logo o “fanfas” do “artista”, tido como o melhor jogador de pau das redondezas, fora de combate; acertou-lhe uma mocada na tola e além da cabeça, partiu-lhe o cacete.

Estava gerada a confusão: os meus irmãos iam-se defendendo e distribuindo bordoada, por tudo o que aparecia a talhe de foice, e encaixando, também, as pauladas dos das Lercas, que já andavam juntos com os da Presa.

Bem, só se perderam as que caíram no chão – o meu Manel andou com um braço ao peito, o Chico com um lanho na cabeça um ror de meses, o Pedro a cambar de um joelho e o meu João ficou, para sempre, com uma orelha rachada.”

Então e tu, Alfredo?…

“Eu, sou homem pacífico. Estive de reserva e olhe que não fui preciso. Os meus quatro irmãos, chegaram para os vinte e tal que se lhes opuseram e daí que assim tive mais tempo para ver bem as coisas e ficar inteirinho, para contar as histórias e apaziguar a malta. A verdade é que acabaram todos a beber mais uns copos…

Mas, a sorte dos gajos foi que tudo acabou antes de chegar o meu Luís e o Agusto, que ouviram tarde de mais os assobios do Manel. Se não, aquilo, ainda acabava mal.

Assim, olhe: mais cacetada, menos cacetada, só se perderam as que caíram no chão!…”

O pobre da cabaça

Passava todos os meses, com o alforge ao ombro, um pau na mão direita e uma cabaça atada, com um nastro muito surrado, ao cordão que lhe servia de cinto e acertava as calças à cintura, muito subida.

Não me lembro de vê-lo calçado e as calças, curtas, deixavam os pés, tornozelos e parte das canelas a descoberto.

A jaqueta, desabotoada, destapava a camisa, bastante mais asseada que a da maioria dos pedintes que transitavam pela terra.

Juntando este asseio, acima da média dos mendigos, ao cabelo curto e lavado e à barba, semanalmente cortada, estávamos na presença de alguém que destoava no seu meio.

As aldeias mais a poente do concelho de Mação, todo o norte das terras de Alcaravela e o termo de Vila de Rei, até ao Codes, eram percorridos, pelo Ti’Tonho, chamado, nos locais em que esmolava, por pobre da cabaça.

Era estimado por uns e ignorado por outros; porém o seu modo de pedir esmola não deixava ninguém indiferente.

Falava mansamente e sabia pôr sentimento no que dizia: invocava, invariavelmente, “as alminhas que lá tem”, “para desconto dos seus e nossos pecados”, e a terminar, um “pai nosso”…

Com estes processos, repetidos anos a fio, era, de certeza, quem arrecadava as melhores esmolas, não se ficando pelo naco de pão, mão cheia de batatas, bocadito de toucinho, ou peça de fruta e passas de figo; recebia alguns enchidos, umas pingas de azeite, para a cabaça, e alguns cobres – desde um a cinco tostões.

Comia, todos os dias, almoço, jantar e ceia, das panelas de determinadas casas, junto das malhadas onde pernoitava.

No alforge, estraçalhado sobre o ombro direito, guardava os víveres que ia recebendo. Como não cozinhava, quase tudo o que juntava era reduzido a dinheiro, nas tabernas das terras.

Ao lado do bornal, numa pequena carteira de pele preta, muito polida, guardava um ou dois livros e uns papéis, que relia regularmente e de cuja leitura nada referia, mau grado os sinais, evidentes, de satisfação.

Corriam histórias, ditas em surdina, de boca em boca, sobre o pobre da cabaça, a sua vida afectiva, suas origens, percurso social e tudo acabava no conteúdo, desconhecido, dos papéis que guardava no bornal.

Desde professor, caído em desgraça devido à paixão por uma aluna, a juiz expulso por erro grave num julgamento, passando por foragido e refractário ao serviço militar e ex-membro da legião estrangeira, nas guerras de Espanha, tudo era ligado à personagem.

Porém, uma coisa era certa: não havia quem lhe passasse o pé no jogo do pau. Todos os que se lhe tinham oposto acabaram cobertos de bordoadas e não voltaram a desafiá-lo.

Apareceu, um dia, outro pedinte, na taberna do Casal Velho, que, ao encarar o pobre da cabaça, ficou como que fulminado.

Olharam-se os dois e, contrastando com a calma e serenidade do Ti’Tonho, o desconhecido entrou em transe e tremia, como varas verdes, segundo a expressão de quem assistiu.

Após alguns momentos em silêncio o pobre da cabaça continuou sereno, fitando o homem que tinha na frente; em contrapartida, o outro pedinte parecia querer dizer qualquer coisa sem poder, sucediam-se-lhe, cada vez com mais frequência, os nós na garganta e as convulsões sacudiam-lhe todo o corpo.

Pouco tempo depois, caiu de joelhos e ficou prostrado no sobrado da taberna; estava morto.

Disse ainda quem viu, que o pobre da cabaça, sereno, fleumático e calmo, ajoelhou junto do cadáver, fechou-lhe os olhos convulsionados e esbugalhados, levantou os olhos ao céu e, sem dizer palavra, pareceu fazer uma oração fúnebre, findo o que se retirou para a malhada, despedindo-se dos presentes, com as seguintes palavras: a justiça e misericórdia de Deus são implacáveis e insondáveis – grande Juiz aquele que, para castigar, não precisa pau, nem pedra. E não há modo de fugir-lhe.

Questionado por populares, autoridades e outros pedintes, o pobre da cabaça não acrescentou nada.

Apenas se remeteu ao silêncio sobre aquele estranho caso.

Informou que eram conhecidos, da vida que ambos levavam, e havia muito que se não viam.

Todos afirmaram que ninguém tocou no homem, ou lhe disse qualquer coisa.

O cadáver, considerado desconhecido, foi mandado enterrar pela Junta de Freguesia, no cemitério de Alcaravela.

E o mistério… virou lenda.

Publicada por Jose Marques Valente à(s) 15:34 em: http://historiasdegentesimples.blogspot.pt/2014/10/o-pobre-da-cabaca.html

Romaria em Santa Marta, Penafiel.

Uima vez na estrada e em regresso para Penafiel encontramos no caminho a freguesia de SANTA MARTA, onde no dia 29 de julho se faz uma concorrida romaria, a que por ser muito perto da cidade vai de obrigação todo o bom penafidelense. Na véspera há quase sempre, de dia, uma insignificante feira de cavalos, e á noite um vistoso fogo de artificio amenizado nos intervalos pelas harmonias da musica de Vila Boa ou de outra qualquer, quando não é de duas filarmónicas, que á compita rivalizam primeiro do alto dos coretos, e depois acabam por se desfazerem mutuamente os instrumentos nos respectivos costados músicos. No dia, á tarde, sai uma procissão com os altos andores engalanados, e o arraial, sob a formosa devesa dos carvalhos, adquire com o vinho e com a alegria expansiva deste bom povo o seu maximum de intensidade. Há uma vez ou outra corrida de bois mansos por homens bravos, quando não são os homens que entre si manejam o varapau clássico e o marmeleiro tira-duvidas, a fim de resolverem uma questão de ciúmes ou de primazia nos descantes.

“O Minho Pittoresco” – José Augusto Vieira – 1887

p. 539

Romarias e Festas

O sino repica alegremente, a musica vibra triunfante, os morteiros fazem estremecer os alpendres! E a procissão que vai dar volta ao cruzeiro, mas que dificilmente poderia romper o enorme agrupamento humano, se o Zé Pereira, um danado para estas coisas, não abrisse caminho com as suas evoluções fantásticas! Ai vem um andor, bravo! nem o pinheiro mais alto, e todo engalanado a plumas, a galão de ouro, a pequeninos espelhos refulgentes! Que riqueza de ouro levam os anjinhos! O pallio, o pallio! Vão os mesarios ás varas; a custodia, nas mãos tremulas do abade, cintila fulgurações radiantes. De joelhos, de joelhos! Que sol de rachar! Vá mais uma melancia ali á sombra de uma carvalha; venha de lá essa borracha para que não vá pesar pelo caminho! Confusão, tumulto lá para um canto, varapaus no ar! Ajuste de contas entre ciumentos, vinho, vinho é que é! Alas a coisa é seria! A bordoada ferve, os ânimos exaltam-se, o rapazio foge, as mulheres gritam! … Santo Deus, que vai ai o dia de juízo! Boa romaria faz, quem na sua casa está em paz! Olha agora por causa de uma mulher, como se não houvesse muitas neste mundo !

A romaria desfaz-se, o formigueiro humano retira amolentado e exausto. E também o sinal que o sol espera para mergulhar no poente por entre um esbrazeado de nuvens, e o que a lua espreita para se erguer afogueada no fundo pérola do céu.

“O Minho Pittoresco” – José Augusto Vieira – 1887

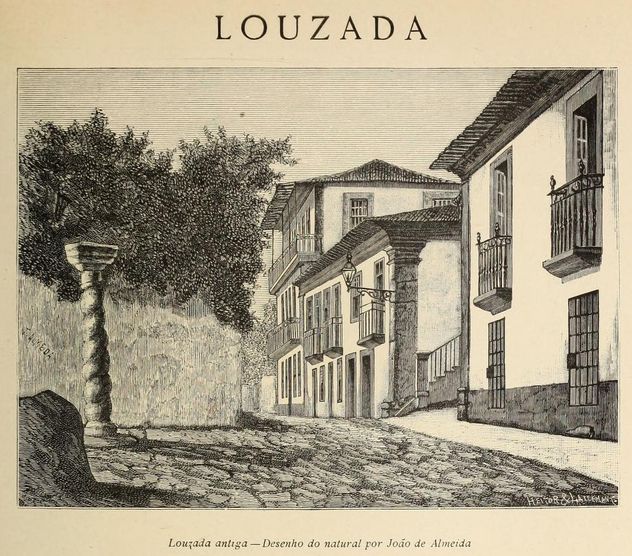

Lousada

Dona da Aparecida, local de uma notável romaria, em que se despejam pipas de vinho ás dezenas, e se distribui bordoada, a preços reduzidos de ida e volta.

“O Minho Pitoresco” José Augusto Vieira, 1887.

Portugal entre a Monarquia e a República

em “O Século Cómico” 10/2/1919

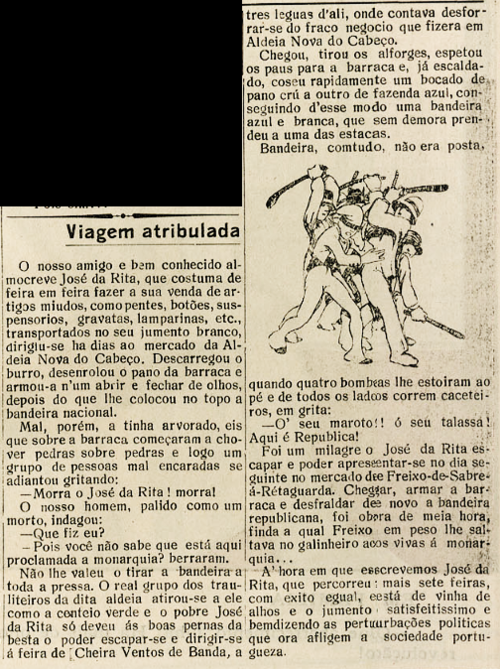

Viagem Atribulada

O nosso amigo e bem conhecido almocreve José da Rita, que costuma de feira em feira fazer a sua venda de artigos miúdos, como pentes, botões, suspensórios, gravatas, lamparinas, etc, transportados no seu jumento branco, dirigiu-se há dias ao mercado da Aldeia Nova do Cabeço, Descarregou o burro, desenrolou o pano da barraca e armou-a num abrir e fechar de olhos, depois do que lhe colocou no topo a bandeira nacional.

Mal, porém, a tinha arvorado, eis que sobre a barraca começaram a chover pedras sobre pedras, e logo um grupo de pessoas mal encaradas se adiantou gritando:

-Morra o José da Rita! Morra!

O nosso homem, pálido como um morto, indagou:

-Que fiz eu?

-Pois você não sabe que está aqui proclamada a monarquia? berraram.

Não lhe valeu tirar a bandeira a toda a pressa. O real grupo de trauliteiros da dita aldeia atirou-se a ele como a centeio verde e o pobre José da Rita só deveu ás boas pernas da besta o poder escapar-se e dirigi-se á feira de Cheira Ventos da Banda, a três léguas dali, onde contava desforrar-se do fraco negocio que fizera na Aldeia Nova do Cabeço.

Chegou, tirou os alforges e espetou os paus para a barraca e, já escaldado, coseu rapidamente um bocado de pano cru a outro de fazenda azul, conseguindo desse modo uma bandeira azul e branca, que sem demora prendeu a uma das estacas.

Bandeira, contudo, não era posta, quando quatro bombas lhe estoiram ao pé e de todos os lados correm caceteiros, em grita_

– Ó seu maroto!! ó seu talassa! Aqui é Republica!

Foi um milagre o José da Rita escapar e poder apresentar-se no dia seguinte no mercado de Freixo-de-Sabre-à-Rétaguarda. Chegar, armar a barraca e desfraldar de novo a bandeira republicada, foi obra de meia hora, finda a qual Freixo em peso lhe saltava no galinheiro aos vivas à monarquia …

À hora em que escrevemos, José da Rita, que percorreu mais sete feiras com êxito igual, está de vinha de alhos e o jumento satisfeitíssimo e bendizendo as perturbações políticas que ora afligem a sociedade portuguesa.

…eram outros tempos esses da minha infância. Tempos em que os homens rurais iam às feiras e às romarias munidos de varapau ou de pau-ferrado, para afugentar qualquer ladrão emboscado numa encruzilhada ou para lavar e repor a honra ofendida por ditos ou provocações. Sim, nesses tempos a honra tinha valor e quando ofendida, era lavada e reposta em acção directa e não, como hoje, com recurso por tudo e por nada ao tribunal, por bagatelas penais.

Ele e Eles a Varapau

(Ilustração de Paulo J. Mendes – http://postalguarelas.blogspot.pt)

Ele passou pelo grupo, tentando agir naturalmente apesar de saber que por aqueles caminhos não era bem recebido. Estava sozinho e eles fulminavam-no com os olhos. Estavam encostados a um muro, e ele que tinha que passar por aquele caminho, sabia-se em desvantagem. Todos eles eram bravos lutadores, e por mais vezes que ele tivesse saído ileso de uma feira em alvoroço, ali, naquele espaço limitado, sem ser grande corredor, não tinha nem solução nem escapatória. Se os provocasse ou se eles se decidissem vingar, ele ficaria com muita sorte, o próximo mês sem conseguir trabalhar, coisa que não dava jeito nenhum. Isto se não ficasse o seu corpo perdido naquele mato.

Mas do que se poderiam eles vingar? Ora, das vezes que ele lhes quebrou os ossos, não havia um daqueles 8 rapazes (e alguns já não tão novos) que não tivesse pelo menos um ossito quebrado por ele em posteriores andanças. De aldeias diferentes, os rapazes de uma, nunca olhavam de bom grado para os de outra, e em várias feiras, ao longo dos últimos anos, ele teve oportunidade de se defrontar com todos eles, em alturas diferentes, umas vezes com um par deles, outras vezes com quatro ou cinco de uma vez, ou mais. Muitas vezes não estava sozinho também, mas a verdade é que destes nove rapazes, ele e o grupo, ele nunca levou deles, mas eles sempre levaram dele.

Poderíamos estar a falar de um grande mestre do varapau, daqueles homens que ninguém lhes toca, de que todos tem medo de se aproximar, e cuidado com o que dizem para não o fazer puxar do varapau, mas não era o caso, ele muitas vezes tinha ficado de cama, muita pancada tinha também levado, e nem era tão pouco o melhor da sua própria aldeia. Eles todos juntos, facilmente conseguiam-no deixar estendido ali na estrada, se calhar até só 2 ou 3 deles.

Quando ele já ia a passar, uns bons passos à frente do grupo, o mais alto, do meio, grita – ouve lá – Ele vira-se e olha-o no olhos. O do meio continua: – Na próxima semana há feira, ai é que vais ver como é! – Ele, aliviado, sorri e diz – Veremos – e continua o caminho.

Frederico Martins